打印本文

打印本文  关闭窗口

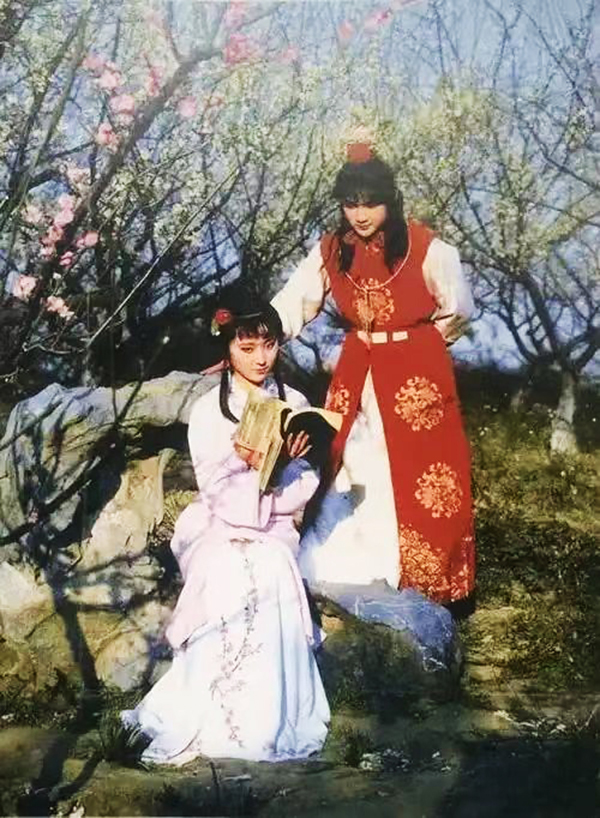

关闭窗口 在《红楼梦》纷繁复杂的精神图谱中,林黛玉的葬花场景如同一枚晶莹剔透的水晶,折射出中国传统文化中儒、道、佛三家的思想光谱。从与宝玉共读《西厢》的青春悸动,到栊翠庵品茶的雅致讲究,再到葬花的终极美学爆发,黛玉的生命轨迹构成了一部精神纯度不断提升的启示录。特别是葬花一节,曹雪芹以惊心动魄的笔触,将一位少女对生命、爱情与死亡的思考,推向了中国文学史上罕见的哲学高度。这场看似柔弱的少女葬花仪式,实则是黛玉对生命本质的三重叩问——儒家的人伦执念、道家的自然观照与佛家的空幻领悟,在此刻完成了一曲人生命运的交响绝唱。

共读《西厢》时的黛玉,尚处于儒家“发乎情”的伦理试探阶段。那个春日,当宝玉偷偷递来被视为“淫词艳曲”的《会真记》时,黛玉“接书来瞧,从头看去,越看越爱”。这一场景中,两颗年轻心灵通过文学达成了精神共鸣,黛玉眼中闪烁的是对礼教束缚下仍能绽放的爱情乌托邦的向往。她口中嗔怪“你这该死的胡说”,却已将书中词句记得烂熟,这种矛盾恰是儒家文化中“情”与“礼”张力的诗意体现。此刻的黛玉,仍相信情感可以在现实伦理框架内寻得归宿,她的忧郁尚带着少女特有的轻盈,如同初春枝头将绽未绽的花蕾,对世界还抱有温柔的期待。

在妙玉处品茶的黛玉,则展现出对道家生活美学的极致追求。栊翠庵中,黛玉因问:“这也是旧年的雨水”?妙玉冷笑道:“你这么个人,竟是大俗人,连水也尝不出来!这是五年前我在玄墓蟠香寺住着,收的梅花上的雪,共得了那一鬼脸青的花翁一瓮,总舍不得吃,埋在地下,今年夏天才开了”。妙玉这样讥讽黛玉尝不出梅花雪水烹茶的玄妙,实则是两个道家精神实践者的微妙对话。黛玉对茶道极致的沉默欣赏,暗示她开始从世俗情感抽离,转向对生命精微体验的纯粹观照。道家讲究“致虚极,守静笃”,黛玉此时已能在茶香氤氲中,暂时搁置对宝玉的情感焦虑,进入物我两忘的审美境界。这种对生活细节近乎苛刻的讲究,是她试图在无常世界中锚定永恒的精神尝试——通过将日常生活提升为艺术,来抵御时间流逝带来的焦虑。茶盏中的月影波光,成了她暂时栖息的彼岸。

而葬花场景中,黛玉完成了向佛家空观的诗意飞跃。当她把凋落的花瓣轻轻拾起,装入绢袋,埋入香冢时,这个动作既是对美的极致呵护,也是对虚无的终极确认。“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的诘问,直指佛家“诸法无我”的核心命题。黛玉比大观园中任何人都更早领悟到:连最娇艳的花朵也逃不过凋零的命运,那么青春、爱情乃至生命本身,又何尝不是一场幻境?但她没有因此陷入虚空,反而以葬花这一诗性仪式,完成了对生命有限性的超越——通过主动为消逝的美举行葬礼,她实际上创造了一种永恒。这种“向死而生”的觉悟,使葬花场景迸发出惊人的精神强度:每一片被埋葬的花瓣,都是她对尘世之爱的绝望祭奠,也是对纯粹之美的不朽封存。

黛玉葬花的凄美之所以“目不忍看”,正因其中包含着对感情近乎残酷的忠诚。当宝玉忙着在诸多姐妹间周旋时,唯有黛玉将情感提升到了宗教般的高度。她的花冢不仅是埋葬落红,更是预演自己的死亡——那些无人怜惜的花魂,何尝不是她预见到的自我命运?这种将自我客体化的勇气,使葬花行为超越了自怜自伤,成为对生命有局限性的庄严抗议。当代人面对转瞬即逝的流行文化与快餐情感,黛玉这种“宁为玉碎”的情感纯度,恰成一面刺目的明镜。我们是否已经失去了为某种价值全情投入,乃至殉葬的能力?

黛玉初入海棠社时,诗魂犹似初绽的海棠,笔下淌着清甜露珠。“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”这般灵俏句子,恰是她与青春蜜语的信证。她以草木为知己,将少女心事揉碎在花香月影间,诗笺上浮动着朦胧的浪漫光晕。

然命运之手逐渐收紧锦囊。当桃花逐水、柳絮沾泥,她开始凝视飘零背后的斜阳幻影。病榻畔药烟缭绕时,她忽觉诗词不止是菱花镜映容妆,更应是刺破幻相的银簪。《葬花吟》从肺腑中呕出:“原本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”——这已非伤春悲秋的浅叹,而是以落花为谶语,扣问存在之虚妄。

最终岁月剥蚀了所有甜柔的修辞。秋窗风雨夕,她伏案写下“冷月葬花魂”五个字,墨痕似泪浸透纸背。昔日咏海棠的少女,此刻竟与天地同悲共寂。诗中花开花落不再是景语,而是生命荣枯的隐喻;葬花仪式亦升华为对终极归宿的诗性沉思。她的诗魄在死亡预感和艺术自觉的双重淬炼下,终化作寒塘鹤影般清绝的哲思,令后世读者在泪光中瞥见永恒之美与哀。

从儒家的伦理焦虑,到道家的审美超脱,再到佛家的空观觉悟,黛玉短短一生走过了中国文人千百年来精神探索的浓缩历程。葬花场景中那“手把花锄出绣帘”的孤绝身影,提出的恰恰是当代人最需思考的命题:在一切坚固的东西都烟消云散的后现代社会中,我们该如何确立生命的支点?黛玉给出的答案是:通过极致的审美体验与情感纯度,在虚无中创造意义。当现代人沉迷于数字化的虚拟关系时,黛玉对一朵花的郑重其事,提醒着我们:真正的生命质感,永远来自对瞬间的无限专注与对消逝之物的温柔敬意。

落红不是无情物,化作春泥更护花。黛玉葬花的终极启示或许在于:认识到生命本是一场必散的筵席,反而能让我们更虔诚地品味每一刻的馈赠。在消费主义试图将一切崇高降格为娱乐的今天,这种将日常转化为仪式的精神能力,这种面对虚无仍然选择深情的生存勇气,正是红楼梦中人穿越时空送给当下社会的最珍贵礼物。当我们重新凝视那个肩扛花锄的纤细背影时,看到的不仅是一个古典文学形象,更是一种可能的生活方式——以诗意的纯粹对抗存在的荒诞,用美学的光芒照亮命运的无奈。

对于当代的我们来说,黛玉的心境变迁和儒道佛思想的映照,无疑提供了宝贵的人生启示。在快节奏的现代生活中,我们是否也应该放慢脚步,去感受自然的美好,去珍惜情感的纯真,去领悟生活的哲理?只有这样我们才能在纷繁复杂的红尘中,最终实现自己内心的向往与高贵灵魂的安放,让生命价值的体验也真正属于自己一回,那怕就一刹那,也要让心灵得到片刻的宁静洁白。至于《葬花吟》中所追问:“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜”?那就随缘吧﹗

胡硕堂

2025年7月9日於广州天河

胡硕堂,中国散文协会会员、中国纪实文学研究会会员、中国楹联学会书画艺术委员会委员、广东省作家协会会员、广东省文艺评论家协会会员、广东省摄影家协会会员、广东省书画家协会理事、广东书画艺术研究会理事、广州市作家协会理事、广州市文学艺术研究会常务理事、广州市天河区文联副主席、天河区作家协会主席。其作品主要发表在搜狐、网易等中国五大门户网站,以及中国美术家官网、中国书法家网等专业网站。南方日报、羊城晚报、广州文艺等报刋。